《——【·前言·】——》添盈聚富

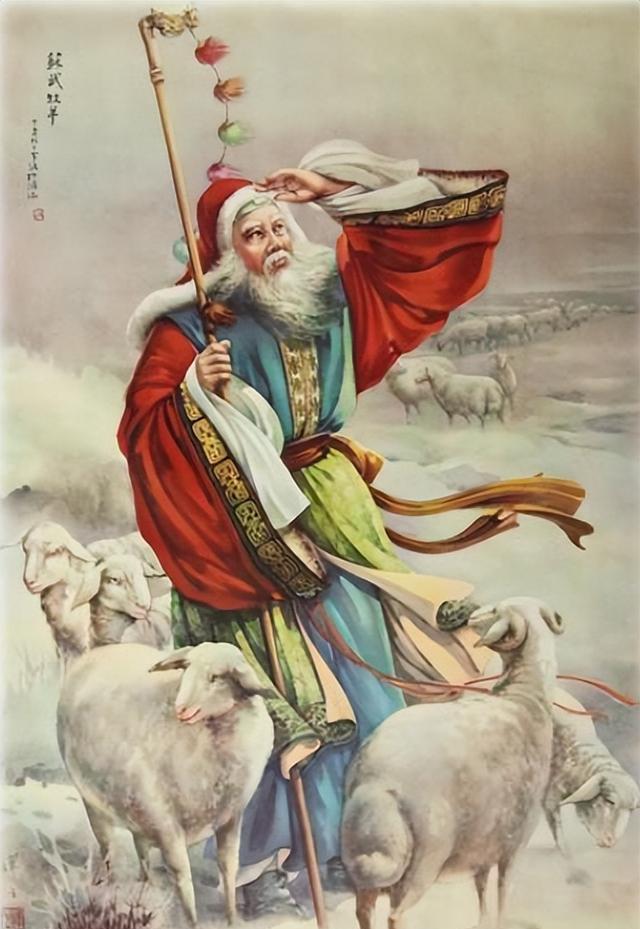

羊群就在眼前,雪地铺满青草,苏武却饿得直哆嗦,靠啃野草熬过一个又一个夜晚。

公羊不是不能吃,是动不了。

为啥?因为他要活着回汉朝,不能沾匈奴一丝“恩惠”。

流放北海与生存困境

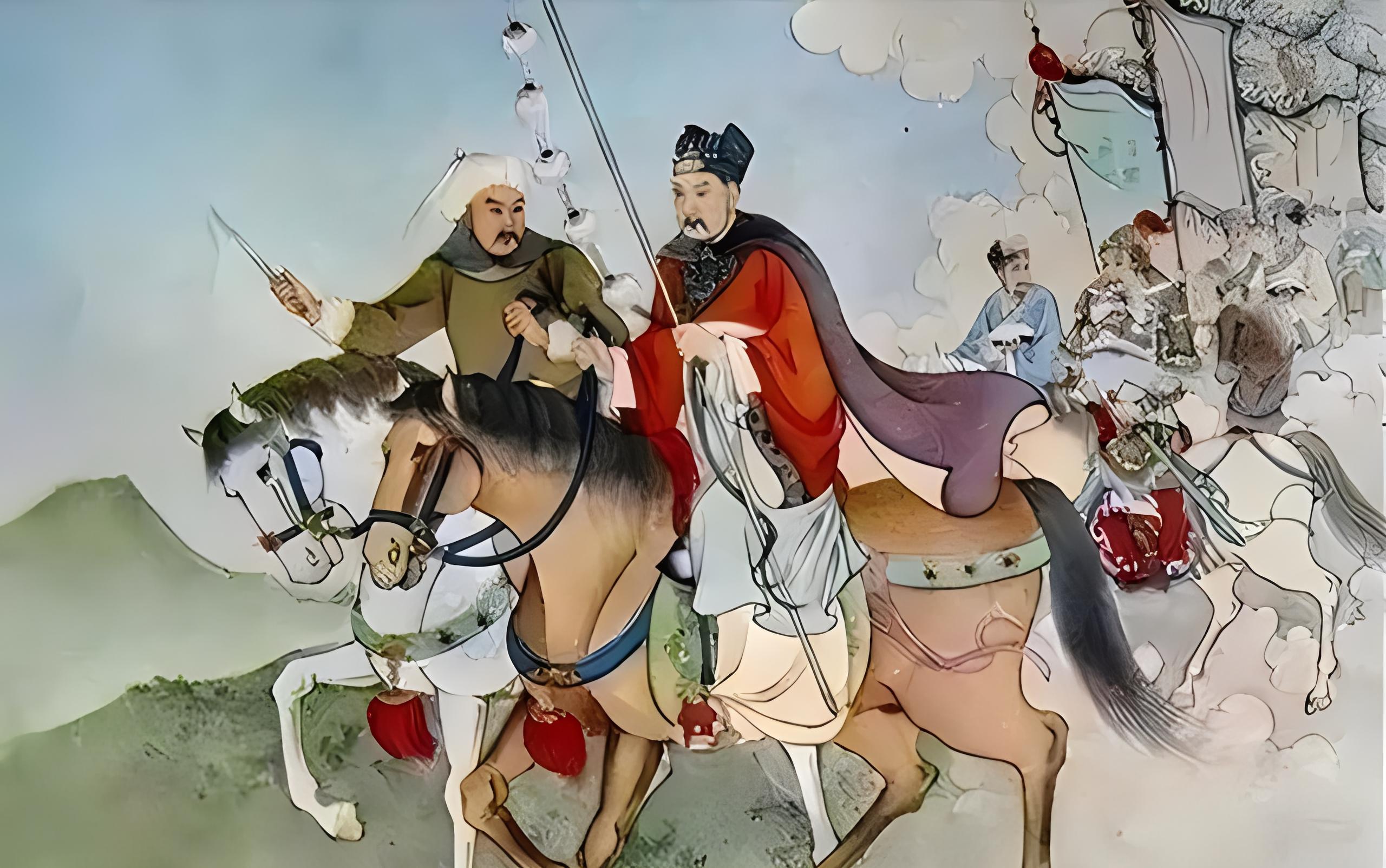

苏武出使匈奴,本是风光差遣,却一脚踏进死局。

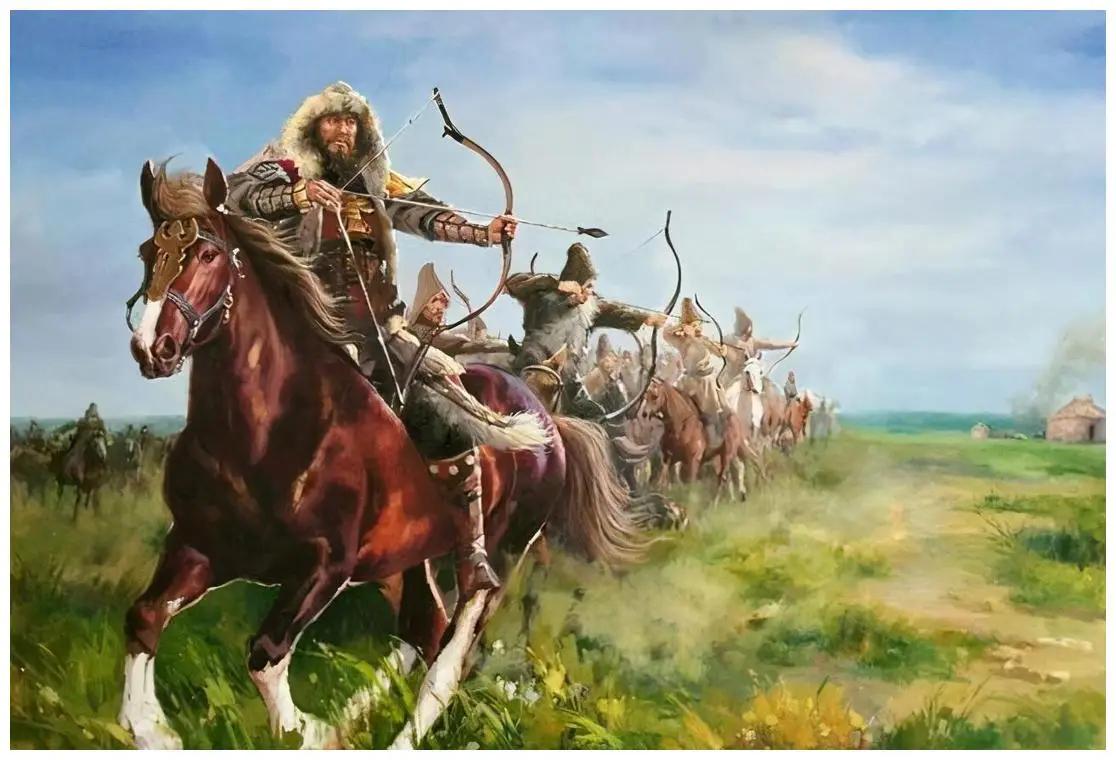

公元前100年,副使张胜在匈奴密谋刺杀单于,事情败露,苏武虽无参与,却被匈奴当作质子扣下。

面对威逼,他拒绝低头。

单于决定给他个活罪——放逐北海,牧养一群永远不可能下崽的公羊。

所谓“北海”,就是现在的贝加尔湖,地广天寒,远离人烟。

大风三日一场,小雪五日不断,人站在雪原上像颗钉子,风一吹就摇。

苏武被送去那片无人区,周围什么都没有,连枯树都不长。

匈奴人扔给他一根节杖、一身破毡和一群全是公的羊,说:等这些羊下崽了,你就能回家。

听着像个笑话,实则是个局。

匈奴不是要他活着,是要他活着慢慢崩溃。他们断绝口粮,不许携带干粮,命令不许给他送饭。

羊不能吃,是公的,吃了也有罪。

节杖在手,是身份,丢了也有罪。饿死冻死,就成了“自绝于汉”,也正合匈奴心意。

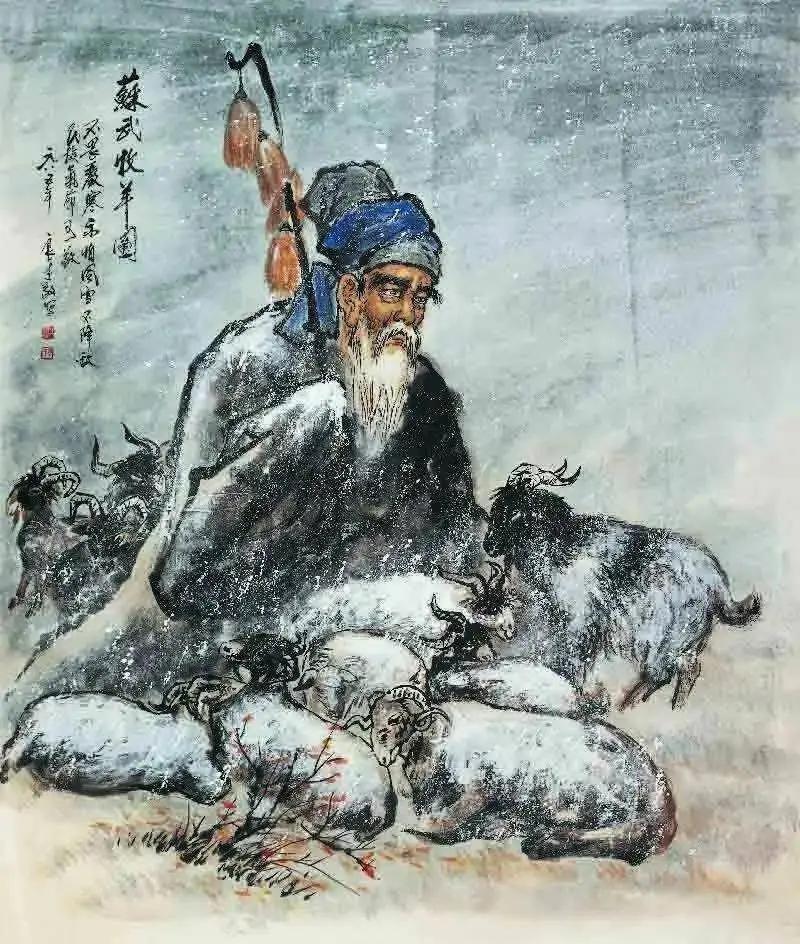

苏武到了北海,第一天,地冻三尺,雪厚如毯。

羊群绕着他转,他自己蜷在一堆干草上。没柴没火,想点火,只能去羊粪堆里翻干块。水要靠雪化,饭就别想了。

最开始几天,他还能从腰间的干粮袋里挖出点蓍草和干果,可很快就到底了。

再后来,他开始在冰层边上扒开鼠洞,挖出野鼠囤的果仁和干草。没有油盐,全靠吞。

雪地冻得硬如铁,牙齿碰上石粒就崩。

鼠粮夹着砂子,咬一口全是血腥味。他就那么啃着,肚子胀得像灌铅,实则全是风和冰块。

晚上风大,毡子罩不住腿,他就蜷在羊群中央,拿身体顶风口。

冷到骨头响,他抱着汉节不撒手。

节杖是竹的,表面漆早就剥落,被雪冻得发脆。苏武怕它裂了,就用羊筋缠住接缝。

这支节杖是命,是象征,是唯一的身份,他不敢让它折,不敢让它丢,也不敢让它沾染一点匈奴的东西。

最难的是第二个月,鼠粮吃尽了,草根也结了冰。

苏武实在熬不住,开始剥羊毛往嘴里塞。

羊粪风干,点火取暖不够用,他干脆撕开毡子里层,用棉絮混着雪吞下去。

肚子里全是毛,拉不出来,胃又撑不下,躺下去就是剧痛。

匈奴的监人远远观察,觉得这人活不过两个月,回去报告说:“那汉使快死了” ,可苏武没死。

三天没进食,他还能撑着节杖站起。

脸色惨白添盈聚富,眼窝深陷,像死人撑着身子站着,匈奴人都说他邪门,说他是神。

他们不知道,这个人靠的不是吃喝,而是一口气,一口不肯认输的气。

公羊陷阱与气节坚守

这群羊,是圈套,匈奴人故意让他牧的是公羊,就是为了不给生机又设下陷阱。

牧羊人要是饿疯了宰一只来吃,匈奴立刻就能扣帽子:“监守自盗”,羊不能碰,肉不能吃,一吃,就是投降;一吃,就永远别想回汉朝。

他把羊看得紧,白天跟着群转,晚上用羊绳圈一块地,把自己和羊一起捆在里面。

雪下大了,他就站在圈外不睡;羊走丢了,他就顺着脚印追上几里地再赶回来。

肉就在眼前,每天都能闻到羊膻味。

苏武从没动刀,他清楚,只要他一切开羊皮,匈奴人立刻就能说他变节,一个吃了敌人羊的人,怎么还有脸回国?

风一天天刮,节杖也一天天裂。

他把脱落的旄头毛小心包起来,用兽筋绑回杆上。

节杖早不是个仪仗物件,而是北海唯一的“家书”,是他和大汉之间的联系,哪怕只剩一根光杆子,也要举在手上。

这份倔强,连匈奴都看在眼里。

单于听说他不吃羊,只吃野草,竟冷笑一声:“给他胆他也不敢吃。”

这句话讽刺,但也有几分佩服。匈奴人试过威胁、引诱、冷落、断粮,都没让这人低头。反而是越压越硬,越饿越不动。

一转眼,三年过去。羊还是那些羊,苏武还是那个苏武。节杖上的毛都掉光了,人却没倒。

有几次,匈奴人半夜来偷看,发现他仍手握节杖、坐得笔直,连风都没能吹垮。

荒原上没光,他就在雪里挖个坑,点燃风干的草结,围羊自守。

不是没想过吃羊,也不是不饿得想疯。只是只要吃了,就永远低了头。那一口肉,咽下去的不只是羊肉,而是自己的骨气。

苏武没有那口气。他选了苦,咬着草根,也不沾敌人一丝恩情。

外部援助与生存转折

苏武咬牙熬了七年。

一个人能扛住荒原风雪七年,不靠运气,只靠一口气,可也就是在第七年,局势起了变化。

匈奴内部有人,开始觉得这个汉使活得太久了。

单于的弟弟于靬王注意到他了,不是因为他身份,也不是因为他节杖,而是因为他的弓法。

于靬王偶然见过苏武练箭,在北海冻地拉满长弓、射中远处小石,风雪中还能定箭不偏,这份本事,引起了敬意。

这年,于靬王悄悄送来一些东西。

牛、羊、几张皮帐,还有几件保暖衣,不多,但足够让苏武从“活下去”变成“苟活着”。

苏武没拒绝,因为这不是匈奴施恩,而是私人敬佩,他没看作敌意。

衣服穿上了,帐篷支起来了,那些公羊,他依旧没碰。

后来又有一次大转折。

公元前89年,李陵来了。

李陵是汉将,曾奉命北击匈奴,失败后投降,成了匈奴的降将。

李陵和苏武是故人,他听说苏武还活着,就偷偷带着几十头牛羊去北海看他。

这次会面无人记录,没有文字留下,但结果明摆着:苏武收下了李陵送的羊,但只吃这些羊。

那群原本归匈奴派给他的公羊,依旧没少一只。

苏武分得清界限:朋友送的,是友情;敌人给的,是诱降。

也就在这一年,苏武的生活开始有了些许人的样子。

他有了遮风的帐,有了稳定的饮食,也不再每个夜晚都和冻死做斗争,人不再天天饿死,也就能想着点别的事了。

据后来的记载,苏武在北海生活多年,娶了匈奴女子为妻,育有一子,名叫苏通国。

这是他被困太久,人在沙漠走太久,也得喝口水喘口气,但他从未归顺,也从未弃节。

孩子长大,苏武教他射箭,教他识字,没教他说汉朝坏话。

李陵来时问他要不要写信回长安,他摇头,信不能写,写了,万一落入匈奴人手中,就成了把柄。

他忍着,也等着,哪怕老了,头发白了,腰也弯了,手上的节杖始终握得牢。

有人说他已经“汉化不了”,但他只要不吃那群羊,就还记得自己是谁。

归汉与历史真相

苏武等了十九年,机会终于来了,公元前81年,即位,局势稍稳。

朝中有人提起这位“久无音信”的汉使,昭帝当即派人去匈奴索人。

匈奴早料到汉人,要找这个“活神仙”,一口咬定:“苏武早就死了。”

这时候,苏武的副使常惠出手了,他早年被俘,也滞留匈奴多年,这回陪使团出使,他偷偷买通匈奴人,把写有暗号的帛书藏进雁足,放飞出去,说是“为苏武传信”。

这只雁,落在了苏武帐外的羊群旁。

苏武拿到帛书,看完没吭声。

第二天,他出现在单于营地外,仍举着那根竹节,腰挺着,站在风中。

匈奴人一下傻眼:这人还活着,活得和十九年前一样倔。

形势紧逼,匈奴单于知道拖不得了,只好“顺水推舟”,答应释放苏武。

归汉的路上,他背着节杖,牵着几头李陵赠的牛羊,一句话没提那群公羊,那群羊,早就是仇敌,连名字都没资格带回汉土。

他回长安时,年近花甲,白发满头,走路都蹒跚。

汉廷迎接时,昭帝亲派官员出城相迎,那根节杖,如今只有断裂竹杆,却被当作重器列入史馆。

史书记下了这段事。

《汉书·苏武传》里写得清楚:“武既至海上,廪食不至,掘野鼠去草实而食之。”

只字未提他吃过匈奴的羊,这不是遗漏,而是证明,十九年,一只羊都没动,一口气撑回中原。

后来,苏武被授为典属国,主持对外事务,他很少提北海往事,也没再见李陵。

那段历史,像是封进冰里的旧刀,一动就碎,他没动,就让它冰封。

十九年,不是一般人能熬的时间。

苏武活下来了,靠的不是饭菜,不是援助,不是天命,就是一句话:羊不能吃。

参考资料:1. 《汉书·卷五十四·李广苏建传第四十四》2. 中国社会科学院历史研究所编:《匈奴史论稿》,中华书局,2000年版

金牛策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。