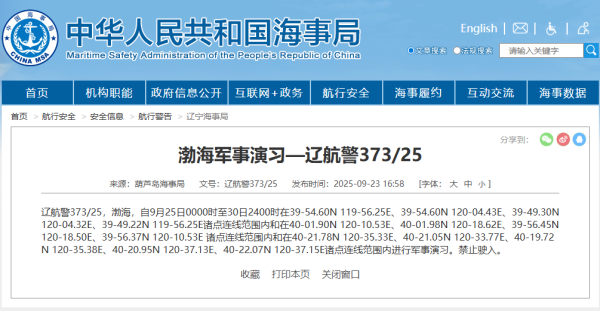

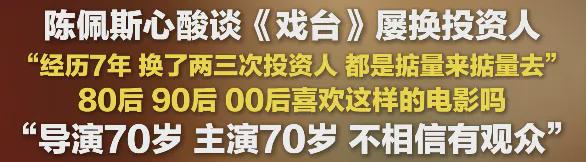

上映第12天掌互通,累计票房3.49亿——对于陈佩斯的《戏台》来说,这个成绩,多少有些超出预期。

因为它太不被看好了。

从拍摄阶段,就因“不相信会有观众”而不断更换投资人,人家掂量来掂量去,不相信年轻人会喜欢这种电影。

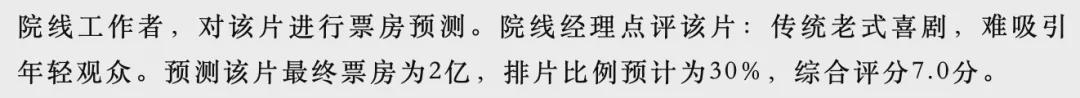

上映前,被预测“票房2亿,传统老式喜剧难以吸引年轻观众”。

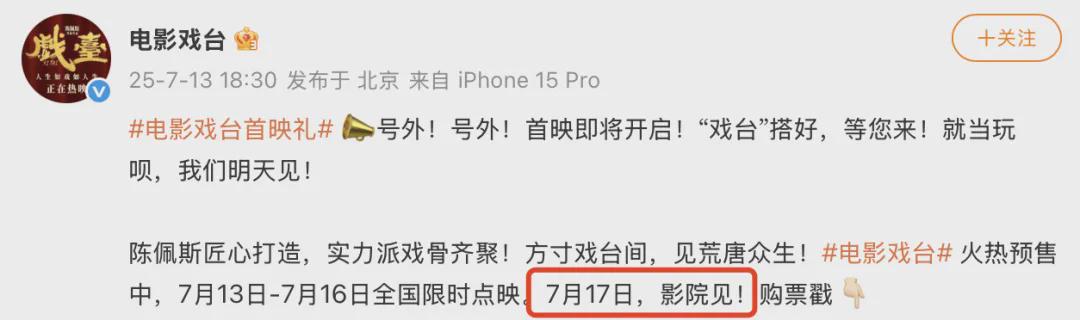

上映时,又撞上提档、改档的“暑期档期大混战”。

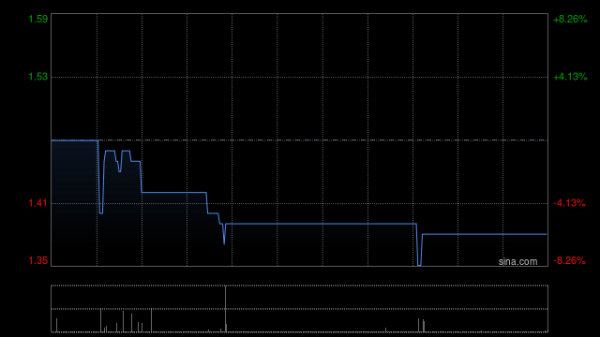

7月25号上映后,《戏台》票房连续三天逆跌,豆瓣开分8.0,还曾一度涨到8.1。

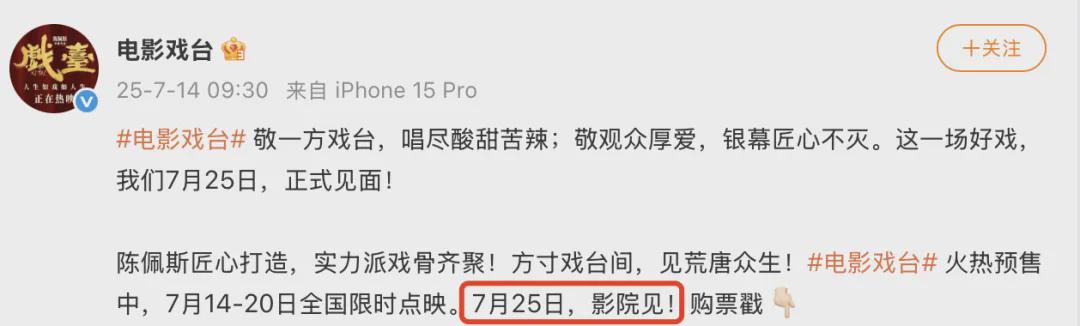

热度之外,观众对《戏台》的评价也明显两极分化。

有人觉得它没有网络梗、没有流量明星,是纯正的喜剧;也有人觉得人物塑造太过陈旧,颇有自我陶醉之嫌。

“自我”,或许是真的。

很早之前,《戏台》的宣传片段中,就有陈佩斯在片场迟迟出不了戏,跪在地上痛哭的切片。

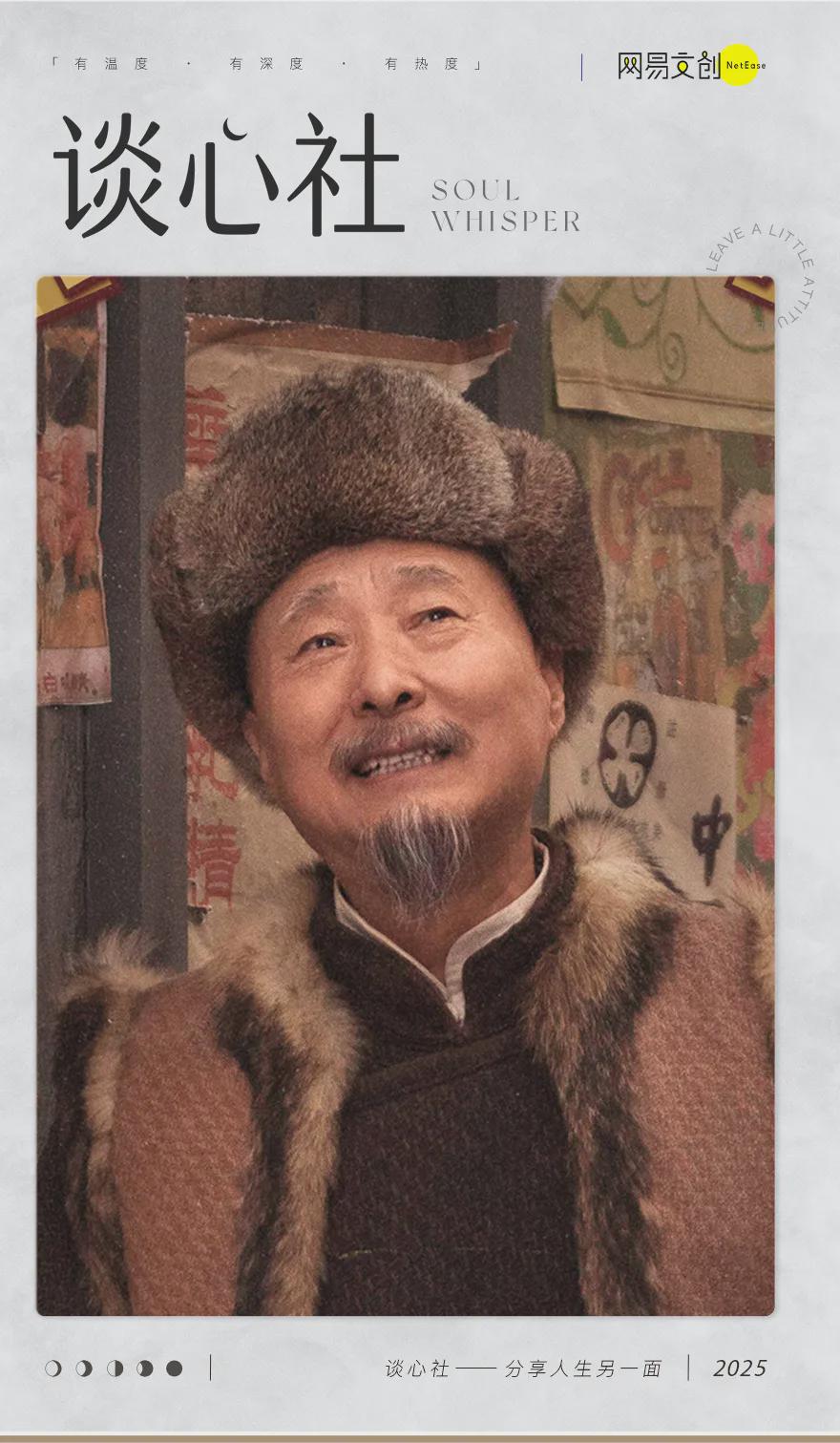

他在戏里演的角色是五庆班班主侯喜亭,在洪大帅的“枪口”下,逼不得已,让卖包子的大嘴上台演霸王。

被逼着改戏,他跪在祖师爷面前,一边哭一边大喊:“都是为了活命!”

来源:《戏台》抖音官方账号

来源:《戏台》抖音官方账号

有人说,陈佩斯把这么多年的委屈,全放进了《戏台》里。

1

不管顶多大风险,

我们也要把腰杆挺直

“太不严肃了,这么失控的东西,肯定不是好东西。”

1984年春晚彩排的时候,陈佩斯和朱时茂的《吃面条》差点被毙掉。

因为它太过好笑,在宾馆里头演,食堂掌勺的大师傅笑得扣子都崩开了。“大家都在笑,不知道的笑得这么欢,好不好”。

如今看来难得的喜剧效果,在当时并不是一件好事:

“只是好笑,没有教观众什么”的作品,是异类中的异类。哪怕是小品,教育意义也远比开心更重要。

在此之前,没有小品类的节目被搬上荧幕。

来源:小品《吃面条》

来源:小品《吃面条》

《吃面条》的原型,是他和朱时茂在八一制片厂演的即兴小品《考演员》。

节目组看到后,邀请他们两个人改一下剧本,到春晚上去演。

一开始,陈佩斯心里很抵触,因为在那样的舞台上,台词得大改。

在姜昆的劝说下,才同意改剧本。

一周时间,陈佩斯和朱时茂两人就在天坛体育宾馆里面把剧本改出来了,但节目组看完否了,要求继续修改。

改一次,否一次。

改到后来,朱时茂和陈佩斯相对而坐,双目失神。想到宾馆吃饭还要交粮票,节目组也挺困难,两个人干脆偷偷走了。

来源:BTV科教(下同)

来源:BTV科教(下同)

节目组发现后,又将两人喊了回来。

就这样,前前后后掌互通,总共折腾了三次“出走”,才终于把《吃面条》的剧本敲定。

除夕当晚,距离春晚开场不到十分钟,还是没人敢拍板让《吃面条》上台。

最后,春晚导演黄一鹤直接定了:“犯了错误算我的,你们小哥俩就上吧。”

陈佩斯和朱时茂站在台上表演完《吃面条》,全国观众笑的前仰后合,这一笑,笑出了一个陈佩斯的时代。

《羊肉串》《主角配角》《警察与小偷》《姐夫与小舅子》都是春晚舞台上的经典,陈佩斯和朱时茂也成了第一代春晚小品王。

但谁也不会想到,1998年会是他们二人最后一次登台。

那年春晚,陈佩斯和朱时茂演出了小品《王爷与邮差》。

剧本改编自老艺术家阎肃的《万国运动会》,打磨了7年才搬上舞台。为了好的表演效果,他们还自掏腰包做了表演的戏服,可谓花尽心思。

正式演出当天,陈佩斯和朱时茂登台后,刚演了一会儿,意外就发生了。

朱时茂的话筒掉了,陈佩斯和他几次尝试救场都没有成功。

陈佩斯只得靠近他,让他借着自己的话筒说话;朱时茂为了演出效果,也只能大声喊台词,一场下来嗓子都喊哑了。

在几个关键的剧情点,两个人准备了诸如发令枪响、万众欢腾之类的音效,结果后台工作人员居然忘了播放,导致效果打了折扣。

虽然台下还是满堂笑声,节目后来还获得了当年“我最喜爱的春节联欢晚会节目评选”小品类一等奖。

但陈佩斯下台后,还是在化妆间哭了,因为演出效果差远了。

梳着辫子、涂着红脸蛋的滑稽邮差,成了他留给春晚的最后一个亮相,从此,他再也没有登上过春晚舞台。

不久之后,又发生了另一件事:

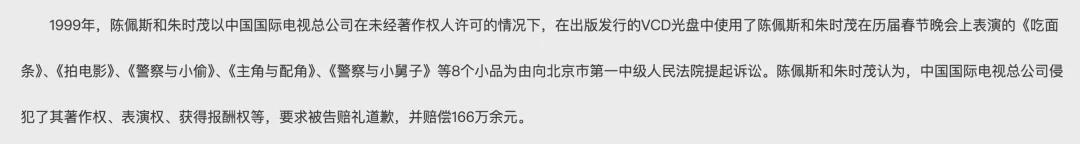

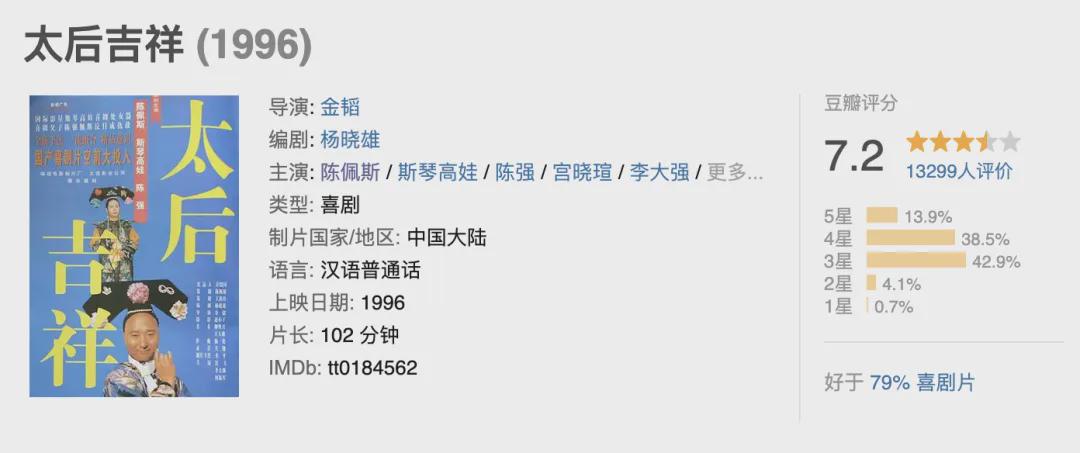

1999年,陈佩斯和朱时茂,将中国国际电视总公司告上法庭,原因是未经授权将他8个春晚小品刻成DVD进行发售。

打官司的时候,陈佩斯态度异常坚决。其实,这背后的人情世故,他并非不懂:

“你提出抗议,他下次还出;你要打官司,他们跟你说‘都是朋友,打什么官司,还得合作’。”

可是,他觉得,不能对不起自己。

在后来状告其他侵权者的时候,他说:

“这些小品倾注了我和朱时茂太多的精力、血汗和感情,真的就好像是我们辛辛苦苦经营起来的一块田地一样,眼睁睁看着别人来偷盗,如果我们不起来说声‘不’的话,那就太对不起自己,也太对不起社会良知了。

我过去经营电影,你的电影还没上演呐,人家光盘已经在卖了。我们不能坐视偷盗者横行了!不管顶多大风险,我们也要把腰杆挺直,维护我们应有的合法权益。”

最终官司赢了,“判决被告立即停止侵权,登报道歉,并赔偿二人经济损失333293元”。

2002年,他和朱时茂又收到春晚邀请,两人准备了节目《江湖医生》,但开播前三天,被通知必须换节目。

原因是,有人投诉小品讽刺兽医,在春晚表演“影响恶劣”。

陈佩斯再也没有登上这个舞台,“和这个舞台理念不合。”

朱时茂说:“我佩服佩斯,他耐得住寂寞。”

2

适者生存,

他们更能适应这个社会

离开了荧幕的陈佩斯,在银幕上的日子也不好过。

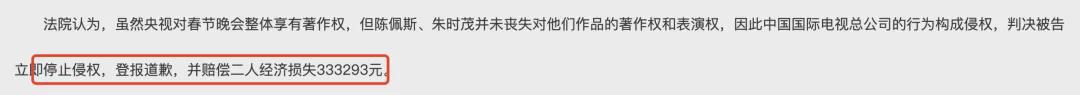

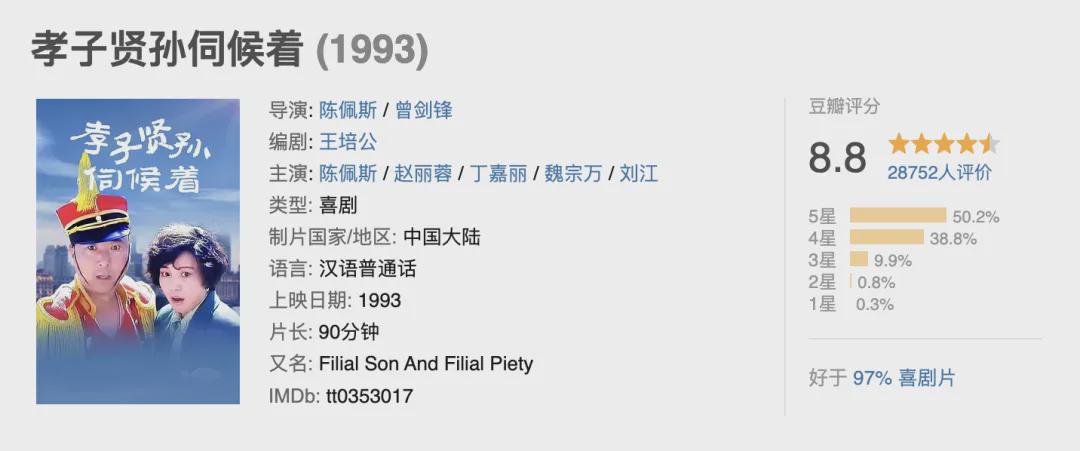

他开的大道影业公司,拍了不少电影掌互通,借着日常生活讽刺了很多当时的乱象。

大道影业拍的电影几乎没有亏损,《太后吉祥》《临时爸爸》《编外丈夫》《孝子贤孙伺候着》四部电影平均利润达30%,公司的资金从初始的100万积累到超过400万。

可很快,陈佩斯又发现了“不合规矩”的事儿:院线瞒报票房,随意安排档期,卖电影拷贝的钱收不回来……

“你拍的电影到底卖了多少?谁也不知道,电影拍出去了,放了一百场,但他报给你一场,你不得认吗?

好像电影一放出去以后就和你无关了,你根本驾驭不了它,因此你做再好也是赔。”

如果正常计算,陈佩斯的《太后吉祥》票房可以达到1300万,利润远超30%。

可实际情况是:“我下去监票,一场明明100个观众,(影院)竟然告诉我只有10个观众。”

这样的游戏规则下,陈佩斯每一部电影赚的钱,只勉强够下一部电影的前期,其余的钱还要再贷款。

总有几个月资金很紧张,甚至断裂,“连孩子两三百块钱的学费都交不起”。

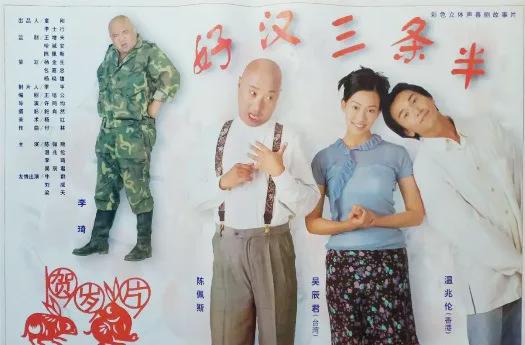

1997年贺岁档时,陈佩斯导演的《好汉三条半》,跟冯小刚的《甲方乙方》同时上映。

《好汉三条半》的票房原本每天有20万,成绩还不错,只是上了5天后就突然被撤档。

相反,《甲方乙方》一直演到春节前后,拿下4000万的票房,成为当年最卖座的国产电影,冯小刚也成为贺岁之王。

经此一败,在陈佩斯看来,面前就剩两个选择,要么妥协,要么离开。

毫无悬念,他选了后者。

“清者自清,浊者自浊。也不是说浊者就不好,适者生存,他们更能适应这个社会和时代,只是不适合我。

我不是个能够适应环境的生物,所以我只能找适合我的地方生存。”

他找到的地方,就是话剧。

3

就像大熊猫,

能在人迹罕至的地方生存

那时候最不景气的就是话剧,很多剧院都是关着灯的,长时间没有演出。

话剧圈内人听到陈佩斯打算做话剧,态度都是不怕赔钱,想做就做吧。

老搭档朱时茂来劝过他:“传媒这么多样化,为什么一定要在舞台上?”

这些陈佩斯心里也清楚,他曾进到一家省一级的话剧院,厕所的水阀都生锈了,可这是他遵从内心的选择,“就像大熊猫,能在人迹罕见的地方生存”。

2001年,陈佩斯把拍广告的钱全都拿来做话剧《托儿》,他算过一笔账,整个剧组30多个人赚的钱,还不如自己走穴20分钟赚的钱多。

制作人再次劝他:“可能会赔30万。”他还是执拗地点头,只是没有拉任何赞助,怕把朋友给坑了。

站到舞台上那天,他说:“诸位都看过电视台的文艺晚会吧,场面那叫火,尤其是相声、小品演员往那儿一站,说半天也没包袱,不可乐呀。”

“可您看电视机里的观众,笑得前仰后合,掌声跟下雨似的。那儿都有咱的人在领着呢……这就叫托儿!”

台下的观众听见这话立马乐了。

巡演127场之后,《托儿》的营收将近一千万,是当时最卖座的话剧之一。

在作品上,陈佩斯“洁癖”很严重。

他第一部自编自导自演的话剧《阳台》,写剧本的时候,他一个人窝在山里,房间里堆满了方便面和火腿肠。

写完后,他又大改了十次,整场戏全都推翻重来。改好后,陈佩斯还不断小修小补,只要看到哪儿有问题,他就要改。

排练改编自法国的喜剧《雷人晚餐》时,他删改了将近一万字,所有演员全换了,包括他自己的角色。

第二次排戏开始,几乎是一部新戏了。

图源微博@戏台三部曲之惊梦

图源微博@戏台三部曲之惊梦

排练时,台上有一个地方不对,陈佩斯就会停下来开始修改,直到觉得逻辑对上了,他才舒服,接着往下演。

哪怕到了演出前一天,陈佩斯还在不断调整,哪怕只是某个字,某个声调。

他还是跟以前一样,没办法骗自己,不可能明知道哪儿有问题,还站在台上坦然地演:戏始终大过一切。

图源微博@戏台三部曲之惊梦

图源微博@戏台三部曲之惊梦

当时,很多人没有习惯买票进剧场看戏的习惯。一般来说,一场话剧里,赠票、亲友票要占一大半;剧方也不得不四处打点,到处赠票——这也是约定俗成的“规矩”。

陈佩斯又拒绝了,他不肯赠票:“想看戏,自己掏钱买票。至于您是什么官,什么爵位,对不起,跟我没关系。”

这份坚持,让许多人都不看好这个“大熊猫”。排话剧的钱,往往是要靠他去接广告挣回来:

“这边钱都扔出去了正发愁怎么回来呢,那边儿就有人想找我做广告。

咱还得摆着架子说没时间啊没时间,其实心里默念:阿弥陀佛,可千万别跑了呀!然后拿到广告的钱再赶紧投到话剧这边来。”

2010年《雷人晚餐》演了26场之后,场外票贩子都在喊:“难得了,看陈佩斯的绝唱。”

可到底也没有成为真的绝唱,2015年编剧毓钺写出了话剧《戏台》。

到今年6月,这部戏已经演了10年,350多场,总票房差不多30亿。

戏里,陈佩斯演的侯班主为了保住戏班,四处讨好,低声下气。

这不像他,但又像他。

因为他和侯班主一样,身处在“枪口”下,多少委屈、不公都只能忍。

只不过,现实里陈佩斯也是金啸天,站在台上硬是一句词也不愿意改。逼急了,就会跟凤小桐一样,守着对艺术的那份坚持,把路“走绝了”。

这就是他的规矩——戏比天大,哪怕时代变了,他也不会将网上的段子、大数据炮制的笑点,塞进喜剧的外壳下。

因为站在台上,就要对得起台下的观众,“很多人是拿着口粮钱来看你的一出戏,得尊重人家对你的认可”。

曾经在一场采访中,主持人鲁豫问他,会不会再回到电影这个大圈子来。

陈佩斯回答说:“这么一个好种子,要是没发芽,那肯定是时间还没到。”

如今,《戏台》成为了这颗种子:

“每一个人都有不可侵犯的信仰和尊严,我希望每一个看到这部电影的人,都可以解读出这个部分。”

参考资料:

1.《南方人物周刊》陈佩斯:时间不会欺骗我

2.《中国周刊》陈佩斯:被电影伤透心

3.《界面新闻》陈佩斯是个严肃的人

4.《凤凰网·非常道》陈佩斯专访

5.《环球人物网》陈佩斯:我才不去做“伟大”

6.《时代周报》:独家专访陈佩斯:离开CCTV我活得挺好

7.《鲁豫有约》

金牛策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。